图书版权信息

-

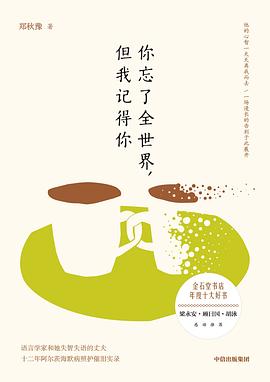

书名: 你忘了全世界,但我记得你:语言学家和她失智失语的丈夫

-

作者: 郑秋豫

-

出版社: 中信出版社 / 大方

-

出版时间: 2025年4月10日

-

页数: 256页

-

定价: 52.00元

-

装帧: 平装

-

ISBN: 9787521770261

-

所属分类: 传记 / 纪实文学 / 心理自助 / 阿尔茨海默病照护

图书简介

《你忘了全世界,但我记得你》是一部震撼人心且极具社会意义的非虚构纪实作品,由中信出版社·大方于2025年4月重磅推出。这本书不仅仅是一本关于阿尔茨海默病的护理日记,更是一部关于爱、遗忘、尊严与自我救赎的生命沉思录。它的独特性在于作者郑秋豫的身份——她不仅是一位陪伴丈夫走过十二年失智旅程的妻子,更是一位享誉国际的语言学家。这种特殊的双重身份,使得本书在探讨“失语”与“失智”这一沉重话题时,拥有了极为罕见的深度与张力。

故事的主人公是一对曾经令人艳羡的知识分子伉俪。丈夫伏波是一位文质彬彬的大学教授,温文尔雅,学识渊博;妻子郑秋豫则是研究人类语言奥秘的顶尖学者。然而,命运在晚年跟他们开了一个残酷的玩笑。丈夫确诊患上阿尔茨海默病,这个被称为“漫长的告别”的疾病,逐渐剥夺了他的记忆,甚至夺走了他作为教授最引以为傲的语言能力。当研究语言的妻子,面对逐渐丧失语言能力的丈夫,这种戏剧性且悲剧性的冲突,构成了全书最核心的情感基调。

全书以诚恳、细腻且不失理性的笔触,真实记录了伴侣从发病初期到完全失能的十二年全过程。这不是一部歌颂苦难的虚假赞美诗,而是一本充满了烟火气、无奈、崩溃与重生的“照护者手记”。郑秋豫毫无保留地书写了那些甚至有些狼狈的时刻:从丈夫开始疯狂拨打“夺命连环call”的焦虑,到连咖啡怎么喝都忘记的迷茫;从浴室里因为无法沟通而产生的混乱,到厨房失守后的愤怒与自责。作为二十四小时的贴身照护者,她一度失去了睡眠,失去了社交,甚至失去了自我,生活被困在无尽的琐碎与绝望之中。

但这更是一本关于重生的书。曾获得金石堂书店年度十大好书的殊荣,并在出版前就获得了梁永安、胡泳、顾曰国等学者的感动推荐。书中详细描绘了作者如何从最初的“不敢生病”、“死撑硬扛”,到后来逐渐学会“接纳脆弱”,寻求亲友与社会机构的帮助,最终建立起新的生活秩序的心路历程。她用亲身经历告诉读者:在照护这场漫长的马拉松里,只有卸下“必须完美”的爱的枷锁,才能重新拾起爱的能力;只有先照顾好自己,才能真正照顾好病人。对于当今老龄化日益严重的社会,这本书如同一盏明灯,照亮了无数照护者孤独前行的路。

作者简介

郑秋豫,一位在学术界熠熠生辉的名字,被誉为“语言学界的传奇楷模人物”及亚洲女性学者的杰出典范。她1950年出生于中国台北,拥有美国布朗大学语言学博士学位,曾任中国台湾“中央研究院”语言学研究所所长及特聘研究员。在长达近四十年的学术生涯中,郑秋豫始终深耕于语音学与语音科技开发的跨学科研究领域。

作为一名顶尖的语言学家,郑秋豫的研究成果丰硕且极具开创性。她特别专注于口语韵律的研究,致力于探索人类声音背后的规律与情感表达机制。她在国际语音学界、语音科技学界以及语料库语言学界发表了多篇具有深远影响力的学术论文,为人类理解语言的本质做出了重要贡献。可以说,她的一生都在与“沟通”、“表达”和“语言的结构”打交道,她比任何人都更懂得语言对于人类心灵的重要性。

然而,2018年,这位在学术巅峰行走的学者做出了一个重大的人生决定——提早两年退休。这个决定的背后,是一个家庭无法言说的痛楚:她的丈夫伏波罹患了阿尔茨海默病。为了能够全天候地照顾生病的丈夫,郑秋豫毅然放下了研究所所长的光环,从繁华的学术舞台回归到封闭的家庭空间,从一位受人尊敬的导师转变为一名需要处理吃喝拉撒等琐碎事务的家庭照护者。

这种身份的巨大落差,不仅是对她体力的挑战,更是对她心理的极限考验。作为语言学家,她曾试图用科学的方法去分析丈夫的失语现象,试图寻找沟通的各种可能;但作为妻子,她必须面对的是一个逐渐变得陌生、不再回应她爱意的伴侣。郑秋豫在照护期间,并没有放弃思考与记录。她将学者的严谨观察力与女性的细腻感知力完美结合,在无数个失眠的夜晚,记录下了这段艰难的旅程。

退休后的郑秋豫,虽然离开了实验室,但她用另一种方式继续着对生命的探索。她不再仅仅研究冰冷的语音数据,而是开始研究那个正在失去语言的爱人,以及那个在照护中挣扎求生的自己。她用文字搭建了一座沟通的桥梁,不仅是为了纪念她与丈夫的爱情,更是为了替千千万万个在沉默中崩溃的照护者发声。她的经历证明了,无论拥有多么显赫的社会地位与学术成就,在衰老与疾病面前,众生平等,唯有爱与智慧能助我们渡过难关。

书评:在失语的世界里,寻找爱的回响

《你忘了全世界,但我记得你》是一本读完后让人感到心痛,却又能从中获得巨大力量的书。它打破了我们对阿尔茨海默病那种“温情脉脉”的影视化滤镜,将照护过程中最真实、最粗粝、甚至最残酷的一面撕开给人看。

许多描写老年痴呆的作品,往往侧重于记忆的丧失,将其描绘成一种带着淡淡忧伤的遗忘。但在郑秋豫的笔下,我们看到了这种疾病更具破坏性的一面——它摧毁的是人的尊严和生活的秩序。书中最令人动容也最令人窒息的章节,莫过于“浴室之乱”和“厨房失守”。试想一下,一位曾经体面、讲究的大学教授,如今在浴室里像个无助甚至暴躁的孩子,完全不配合洗澡,水花四溅,满地狼藉;或者在厨房里不知所措,破坏了原本井井有条的生活节奏。面对这些,郑秋豫坦诚地记录了自己的崩溃。她没有将自己塑造成一个不知疲倦的“圣人”,她承认自己会生气,会感到底线被践踏,会对自己说“我不能生气”却依然控制不住情绪。这种真实的袒露,让这本书具有了极强的共情力。

作为语言学家,郑秋豫对丈夫“失语”过程的观察具有独特的视角。她深知语言是人类思维的载体,是连接心灵的桥梁。当丈夫从文质彬彬变得一语不发,这不仅仅是沟通工具的丧失,更是人格的逐渐崩塌。她在书中写道:“没有文献、书籍告诉我,怎样照顾一个心智渐失、不发一语的亲人。”这种专业知识在残酷现实面前的无力感,令人唏嘘。然而,正是在语言失效的地方,她开始探索“非语言”的沟通——一个眼神、一次握手、一次安静的陪伴。她让我们看到,当逻辑与词汇消失后,爱依然可以通过其他形式存在。

书中的转折点在于作者的“觉醒”。她从最初试图凭一己之力扛起所有责任,导致自己身心俱疲、患上严重失眠,到后来意识到“如果不照顾好自己,就无法照顾丈夫”。她开始寻求“后援”,组建朋友互助小组,最终在痛苦的挣扎后决定将丈夫送入专业机构。这一过程充满了内心的拉扯与道德的自我审判,尤其是“无人签字”那一章,当她在医院面对手术同意书,说出“我没有家属可以来签名”时,那种孤独感简直透纸而出。但正是这种勇敢的放手与求助,让她找回了生活的平衡,也让丈夫得到了更专业的照护。

梁永安教授评价此书“有深情大爱,更有大彻大悟”。确实,这不仅是一本回忆录,更是一本关于生命哲学的书。它教会我们如何面对衰老,如何接纳亲人的离去,以及最重要的——如何在巨大的丧失中,依然保有活下去的尊严与质量。

推荐理由:献给所有正在老去的我们

在这个即将全面步入老龄化的社会,《你忘了全世界,但我记得你》是一本每个人都应该放在案头的必读书。无论你现在是否面临照护的压力,这本书都能为你提供宝贵的人生预演与心理建设。以下是强烈推荐本书的四大理由:

第一,一部极具实用价值的“照护者心理指南”。 如果你也正在或即将照护所爱之人,这本书能直接帮助你走出孤独的围城。郑秋豫用她的亲身经历告诉所有的照护者:你的崩溃是正常的,你的愤怒是被允许的,你想要逃离也是可以理解的。书中关于如何处理病人情绪、如何与医疗机构配合、如何建立照护同盟等内容,都是用血泪换来的宝贵经验。它能让你明白,寻求帮助不是软弱,将亲人送入机构也不是抛弃,而是为了更长久、更健康的爱。

第二,罕见的人文视角下的疾病叙事。 市面上关于阿尔茨海默病的科普书很多,但很少有像这样结合了理性观察与感性体验的作品。作者语言学家的背景,让她在面对丈夫的失智失语时,多了一层对“人之所以为人”的深刻思考。她对丈夫病程中语言能力退化的记录,本身就具有极高的学术价值和社会学意义。正如胡泳教授所言,这是在探讨“我们如何在无意义中寻找意义”的终极生命议题。

第三,一堂关于爱与放手的生命教育课。 在传统的东亚文化语境下,我们往往强调“孝道”与“牺牲”,很多照护者被道德绑架,甚至产生“殉道者”心态。郑秋豫在书中勇敢地打破了这种桎梏。她提出了“夕阳人生的自己”这一概念,强调即便在晚年,即便伴侣病重,女性依然有权利回归自己,追求无牵无挂的生活。这种观念的更新,对于当下的中国家庭尤为重要。

第四,引发对科技与尊严的深思。 在这个人工智能飞速发展的时代,这本书也引发了我们对科技与人文的深思。当语言学家面对失语者,当人类引以为傲的智力被疾病抹去,我们还能剩下什么?也许正如清华大学郑方教授所问:“人工智能可以为人类最后的尊严做些什么?”这本书通过一个家庭的微观历史,映射出了整个社会在面对衰老浪潮时的挑战与温情。

读这本书,是为了读懂阿尔茨海默病,更是为了读懂我们自己。在这个容易遗忘的时代,让我们通过这本书,学会记得爱,也记得自己。

下载资源

《你忘了全世界,但我记得你》电子书下载